Idealism

基于唯心论(Idealism)哲学核心思想

唯心论是哲学中最基本、最富影响力的思潮之一。其核心思想可以概括为:主张“精神”(或心灵、意识、理念)是世界的本质,物质世界是精神的产物或依存于精神而存在。 即,精神是第一性的,物质是第二性的。

简单来说,唯心论者坚信:我们感知到的世界,其存在和秩序最终源于某种精神性的本源。

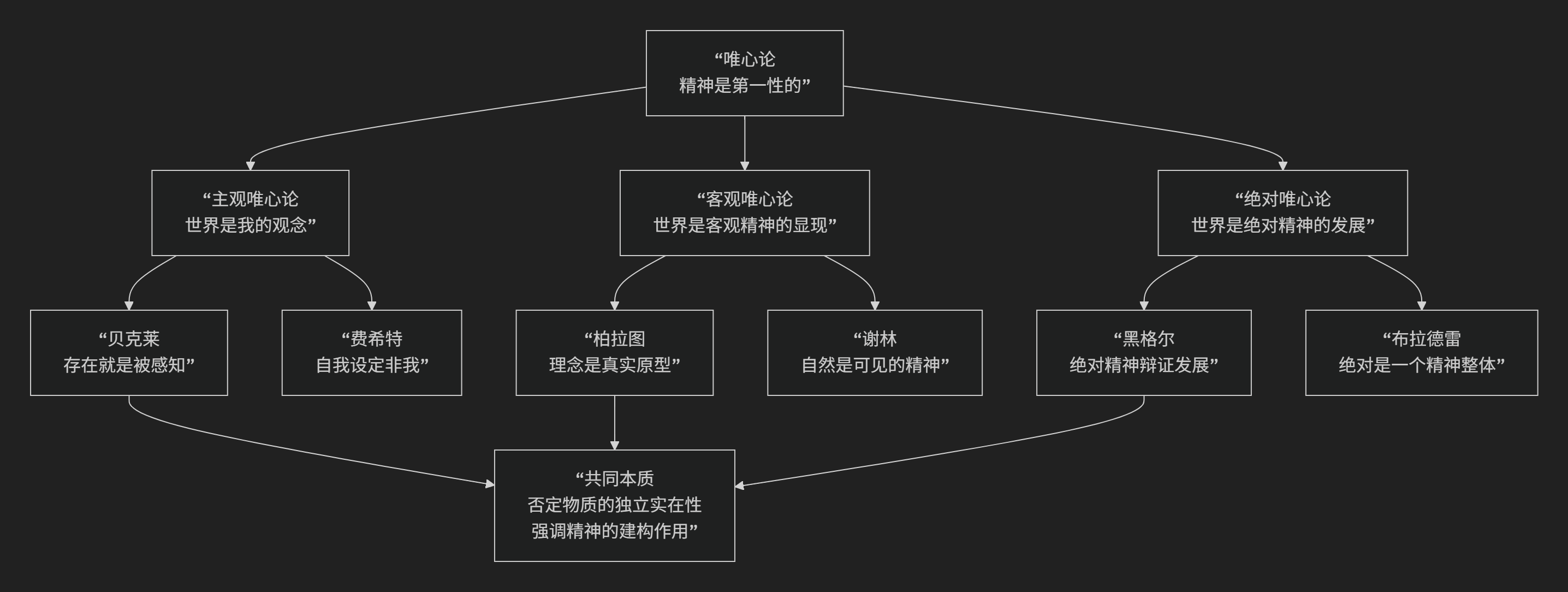

然而,围绕“这种精神本源是什么”以及“它如何派生或构造世界”等问题,唯心论内部发展出不同的流派,其演变历程与核心观点如下图所示:

以下,我们将沿此脉络,详细解析唯心论的核心思想与代表人物。

一、核心命题与基本立场

所有唯心论形式都共享两个基本承诺:

本体论承诺:世界的本质是 精神性的。存在的基本构成不是物质粒子,而是心灵、意识、理念或某种宇宙精神。物质世界要么是精神的派生物,要么其存在依赖于被感知或思维。

认识论承诺:我们对世界的认识,根本上是 对精神内容的认识。我们无法越过我们的观念、感觉或概念去直接把握一个所谓的“纯粹物质世界”。

唯心论的反面 是 唯物论,后者主张物质是第一性的,意识是物质的产物。

二、主要流派及代表人物

唯心论在哲学史上呈现出丰富多样的形态,主要可分为以下三大类:

主观唯心论

这是最激进的唯心论形式,将世界的存在完全系于个人的主观意识。

核心命题:外部世界是个人感觉经验的复合,离开感知者的心灵,物质世界便不存在。 “物是观念的集合”。

代表人物与思想:

乔治·贝克莱(英国):最著名的代表,提出 “存在就是被感知”。他认为,物体的存在就在于其被心灵所感知。所谓的物质实体,不过是稳定地、有规则地出现在我们心灵中的一组感觉观念而已。他并不否认桌子的实在性,而是说桌子的实在性就在于它被看到、被摸到。

约翰·戈特利布·费希特(德国):从“自我”出发,认为“自我”设定自身,并设定“非我”(外部世界),从而为知识奠定基础。外部世界是“自我”为了实现自身道德使命而设定的对立面。

客观唯心论

认为存在一种不依赖于个别心灵的、客观的精神实体或理念世界,物质世界是它的产物或表现。

核心命题:存在一个客观的、普遍的精神或理念秩序,自然界和人类历史是这一客观精神的外化或显现。

代表人物与思想:

柏拉图(古希腊):客观唯心论的奠基人。提出 “理念论” ,认为在我们感知的变化无常的物质世界背后,存在一个永恒、完美、真实的 “理念世界” 。个别事物只是理念的 “摹本” 。例如,所有的马都分有同一个完美的“马”的理念。

弗里德里希·谢林(德国):主张 “自然哲学” ,认为“自然”是 “可见的精神” ,而“精神”是 “不可见的自然” 。自然界是一个有生命、有目的的创造过程,是宇宙精神从无意识状态向自我意识发展的阶段。

绝对唯心论

这是德国古典哲学的巅峰,将客观精神推演至囊括一切的“绝对”。

核心命题: 存在一个包罗万象、自我发展的“绝对精神”或“绝对理念”,整个宇宙(自然和人类历史)都是绝对精神通过辩证逻辑自我展开、自我认识的过程。

代表人物与思想:

格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔(德国):绝对唯心论的集大成者。他认为,“绝对精神”是唯一的、最终的实在。它通过 “辩证法” (正题-反题-合题)的逻辑运动,外化为自然界和人类社会发展史,最终在哲学中达到完全的自我认识。历史就是“理性”的展开过程。

—

三、唯心论的意义与面临的挑战

方面 |

意义与挑战 |

|---|---|

哲学意义 |

深刻揭示了 意识的能动性 和 理性的建构力量。它强调意义、价值和精神生活在人类世界中的核心地位,对抗了将人视为纯粹机器的机械唯物主义观点。 |

知识论意义 |

强调了我们的知识永远是被我们的认知形式(如范畴、语言)所中介的,我们无法直接接触”物自体”,这推动了认识论的深化。 |

核心挑战 |

常识直觉:最直接的挑战来自常识。大多数人直觉上相信,即使没有人感知,树木、山川依然存在。如何解释这种坚固的常识信念? |

科学挑战 |

科学成果:自然科学(如物理学、进化论)的成功,似乎为物质世界的独立存在和自行演化提供了强有力的证据,这与唯心论的基本主张相悖。 |

四、总结

总而言之,唯心论的核心思想在于,它是对 精神、意识和理性之首要性 的坚决捍卫。它是一股强大的思想洪流,其共同根基是:

拒绝接受世界是盲目、无意义的物质堆砌,坚持认为实在的本质是精神的,因而世界在根本上是可以被理解的、有目的的,甚至是充满价值的。

从柏拉图对永恒理念的追寻,到贝克莱对感知的确信,再到黑格尔对绝对理性的宏大叙事,唯心论者始终在探索一条用精神的光芒照亮宇宙的道路。尽管它面临着来自常识和科学的严峻挑战,但它对人性、自由和意义的深刻关怀,使其依然是哲学史上最富魅力、影响最深远的思潮之一。

- Copilot

- Grok

- 1. Berkeley’s Subjective Idealism: “Disruption” as Unperceived Fiction in the Mind’s Theater

- 2. Hegel’s Absolute Idealism: Suppressed Inquiry as Stalled Dialectical Unfolding of Spirit

- 3. Rational Self-Determination and Moral Autonomy: Coercive “Justice” as Heteronomous Denial of the Ideal

- Conclusion: The Idealist Lens on the Case—Perceptual Shadows Stalling Dialectical Light

- ChatGPT

- DeepSeek

- Gemini

- Qwen