思辨实在论/新唯物主义

思辨实在论/新唯物主义是21世纪初兴起的一场极具冲击力的哲学运动,它标志着欧陆哲学的一个重要转向。其核心思想可以概括为:对以康德哲学为基础的“相关主义”发起猛烈攻击,主张哲学必须能够直接思考“独立于人类思维和感知之外的实在本身”,并积极探索非人领域(如物体、物质、环境、技术)的自主性和能动性。

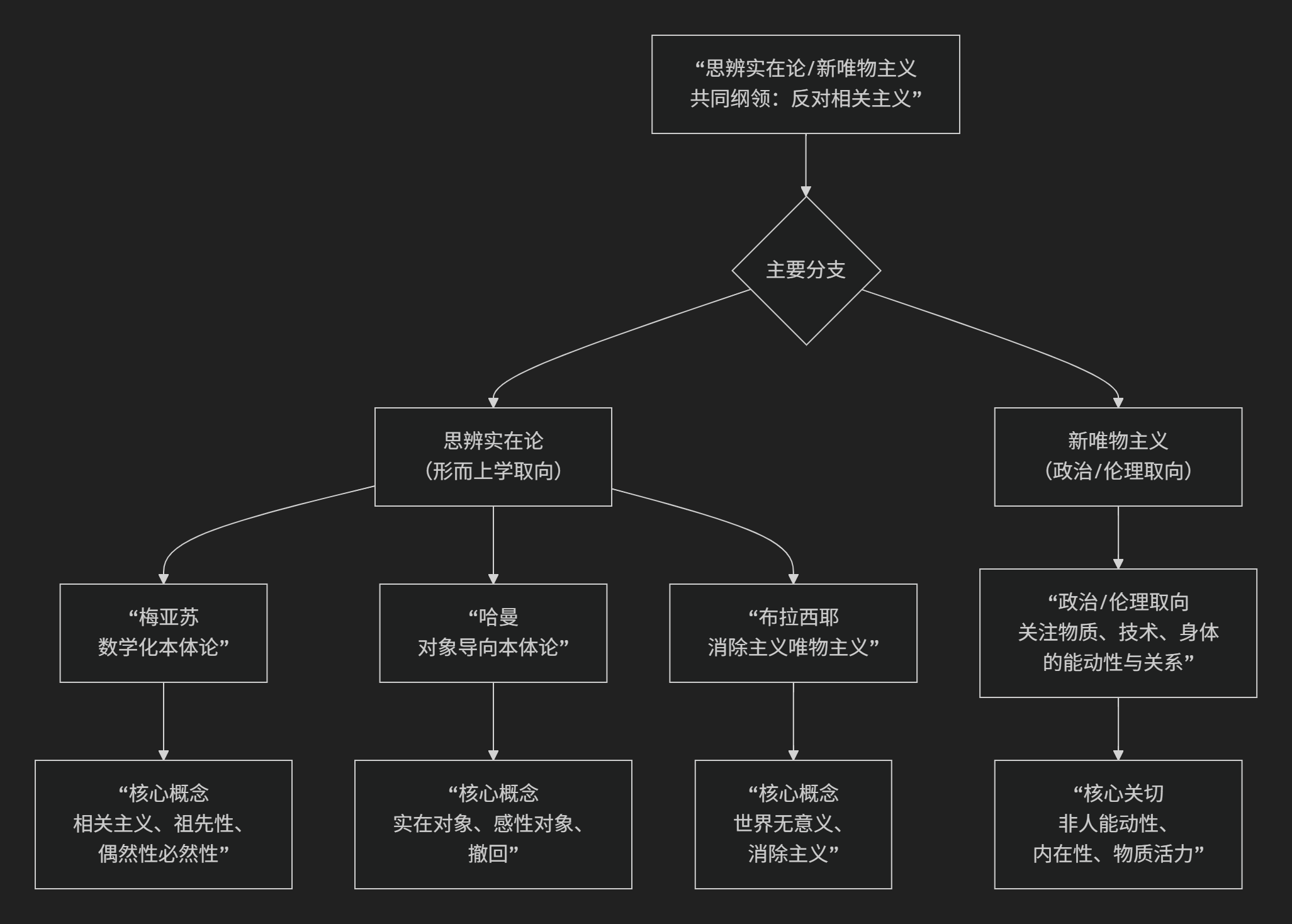

这场运动与其说是一个统一学派,不如说是一个共享问题意识的思潮集合。其核心要义与内部差异可以通过以下图谱一目了然:

一、共同敌人:“相关主义”

要理解这场运动,首先要理解其攻击的靶心——“相关主义”。

相关主义:这是思辨实在论者昆汀·梅亚苏提出的概念,指一种自康德以来的哲学主流观点。康德认为,我们无法认识“物自体”(独立于我们之外的实在),我们只能认识被我们的先天认知形式(时间、空间、范畴)所建构的“现象”。因此,思维与存在、世界与人类总是相关联的。

思辨实在论的指控:相关主义导致了一种人类中心主义的禁锢。哲学变得只关心人类如何“ access ”世界,而完全放弃了思考世界本身的可能性。它本质上是一种哲学上的怯懦,是一种拒绝思考绝对实在的“弱哲学”。

二、主要分支与代表人物

如图表所示,该运动主要分为两大取向:以形而上学为核心的思辨实在论和更具实践关怀的新唯物主义。

思辨实在论(更偏向形而上学本体论)

昆汀·梅亚苏 - 数学化本体论

核心著作:《有限性之后》

核心命题:我们必须能够思考“祖先性”——即在人类甚至生命出现之前就已存在的实在(如宇宙大爆炸、化石)。相关主义无法思考这一点,因为它要求任何存在都必须与人类思维相关,这是荒谬的。

关键概念:“偶然性必然性”。他认为,自然律本身是偶然的(它们可以不是现在这样),但它们的存在是必然的(总要有某种自然律)。这为思考一个没有必然性的、充满可能性的绝对实在开辟了道路。

方法:通过数学(尤其是集合论)来思考独立于人类的绝对实在。

格拉汉姆·哈曼 - 对象导向本体论

核心命题:实在由“对象”构成,所有对象(无论是电子、茶杯、国家还是思想)都是平等的,且永远无法被完全耗尽。

关键概念:

对象的“撤回”:任何一个实在对象,其真实本质总是隐藏在它与其它对象的关系之后,永远无法被完全触及或理解。

关系不对称:对象之间的相互作用(如火燃烧棉花)不是直接的,而是通过各自的“感性属性”进行的,这是一种扭曲的翻译,而非真实的接触。

影响:OOO在艺术、建筑、文学批评等领域产生了巨大影响,因为它赋予了一切非人对象以尊严和神秘性。

雷·布拉西耶 - 消除主义唯物主义

核心命题:“虚无主义是真理。” 世界本质上是无意义、无目的的。人类意识是自然过程的偶然产物,并终将消亡。

态度:他主张一种冷酷的、科学化的唯物主义,接受宇宙的冷漠和人类最终的消亡。哲学的任务不是寻找意义或安慰,而是追随理性的冷酷之光,即使它导向的是虚无。他的思想深受神经科学和宇宙学的影响。

新唯物主义(更偏向政治、伦理和科学实践)

这一分支更关注物质世界本身的活力、创造性和能动性,以及其对政治、伦理和生态的启示。

核心特征:

拒绝被动物质观:反对将物质视为僵死的、被动的、等待人类形式赋予其意义的传统观点。

强调内在能动性:认为物质、技术、环境、身体等非人力量具有自身的能动性和创造力,它们积极地参与世界的构成和变化。

关系性本体论:强调存在是关系性的、过程性的,是在动态的互动中生成的。

代表性思想家:

简·贝内特: 《活跃的物质》中提出“物的能动性”,探讨垃圾、食物、电力等如何影响人类集合体的行动。

凯伦·巴拉德: 结合量子物理和过程哲学,探讨物质的内在活力和生成性。

曼努尔·德兰达: 运用德勒兹的哲学和复杂科学,重新解读历史和社会,强调物质流变的力量。

核心要义总结

理论维度 |

核心命题 |

关键概念与贡献 |

|---|---|---|

共同纲领 |

反对“相关主义”,主张哲学能够且必须思考独立于人类的绝对实在。 |

相关主义批判、物自体、思辨转向 |

本体论革新 |

赋予“非人领域”(物体、物质、环境)以本体论核心地位,探索其自主性与能动性。 |

对象导向、物质能动性、扁平本体论 |

方法论多元 |

运用数学、科学、艺术等多种方式,直接思辨实在本身。 |

数学化本体论、思辨哲学、跨学科方法 |

现实关怀 |

为生态危机、技术伦理、后人类主义等当代问题提供新的哲学基础。 |

新唯物主义、生态哲学、技术哲学 |

影响与意义

思辨实在论/新唯物主义的重要性在于:

哲学上的解放:它打破了康德以来哲学的人类学禁锢,为哲学思考打开了广阔的非人领域,恢复了哲学的野心和思辨勇气。

应对当代挑战:它为理解气候变化(盖亚理论)、人工智能(非人智能)、技术物(算法、网络)等提供了全新的框架,使我们能够更公正地对待与我们共存并塑造我们的非人力量。

争议:批评者认为其有些观点过于思辨而缺乏实证基础,或可能陷入一种新的神秘主义。

总而言之,这场运动是一场哲学的“宇宙学转向”。它邀请我们放下人类的自恋,谦卑而勇敢地思考一个不以我们为中心、甚至没有我们的世界,并在这个基础上,重新思考我们与万物共存的责任与伦理。它是对哲学想象力的一次极大激发。