顾炎武

基于顾炎武核心思想

顾炎武是明末清初一位极具批判精神和实践精神的思想家、学者,与黄宗羲、王夫之并称为明末清初三大儒。他的核心思想可以概括为:一种以“经世致用”为根本宗旨,以“考据实证”为治学方法,以“天下兴亡,匹夫有责”为价值担当的实学思想体系。他深刻批判了宋明理学的空疏流弊,倡导学术必须服务于解决社会现实问题,并提出了具有早期民主色彩的政治反思。

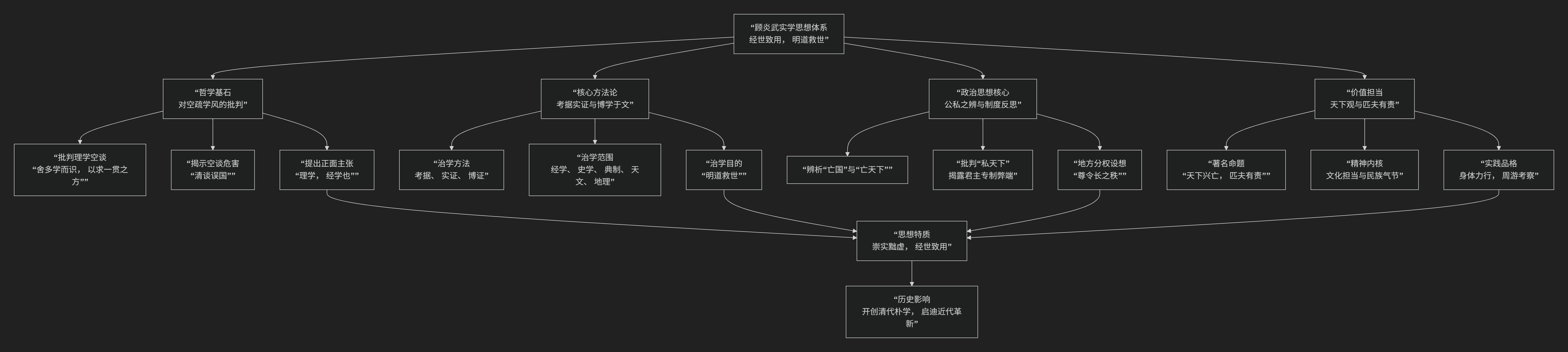

顾炎武的思想体系深刻且富于现实关怀,其核心架构与内在逻辑可以通过下图清晰地展现:

以下,我们将沿此逻辑脉络,深入解析顾炎武的核心要义。

—

一、哲学基石:对空疏学风的批判与“经世致用”的提出

顾炎武思想的起点是对明末空谈误国的深刻反思。

批判宋明理学空疏:他猛烈抨击当时理学家们“舍多学而识,以求一贯之方”,即抛弃具体学问,空谈性理,导致学问脱离实际,毫无用处。他认为这正是明朝灭亡的重要原因之一,提出 “清谈误国” 的著名论断。

提出“经学即理学”:为纠偏,他提出 “理学,经学也”。主张真正的“道”存在于古代的经典(经书)和具体的典章制度之中,而非空泛的心性之中。研究学问必须回归经典本身,通经以致用。

根本宗旨:“经世致用” 这是顾炎武全部思想的旗帜。学术研究必须以 解决社会现实问题、有利于国计民生 为最终目的。他宣称:“凡文之不关于六经之指、当世之务者,一切不为。”

二、核心方法论:考据实证与“博学于文”

为实现“经世致用”,顾炎武开创并实践了一套严谨的治学方法。

考据实证:他强调研究任何问题都必须有坚实的证据。为此,他一生“读万卷书,行万里路”,亲自考察各地地理、风俗、民生、制度,其巨著《天下郡国利病书》和《日知录》就是这一方法的典范。

博学于文:研究范围极其广泛,涵盖经学、史学、音韵学、金石学、典章制度、天文、地理等一切有裨实学的领域。他治学严谨,对资料 “必探其源,必证其真”,奠定了清代朴学(考据学)的基石。

治学目的:“明道救世” 考据并非为学术而学术,最终目的是为了 阐明治国平天下之道,寻求挽救时弊的方案。

三、政治思想核心:“天下”观与制度反思

顾炎武的政治思想极具深度和批判性,超越了简单的忠君观念。

辨析“亡国”与“亡天下”:这是他最富革命性的区分。

“亡国”:指 改朝换代,一家一姓的政权覆灭。这是 肉食者(官员) 需要关心和负责的事。

“亡天下”:指 道德沦丧、文明衰败,即整个社会文化秩序的崩溃。

著名论断:“保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。” 后世概括为 “天下兴亡,匹夫有责”。这将每个人的责任提升到保卫文化和道德的高度。

批判君主专制:他深刻揭露了君主专制的弊端,认为“尽天下一切之权而收之在上”,高度集权导致官僚系统僵化、地方无力、民生凋敝。

制度设想:“寓封建之意于郡县之中”:为矫治专制之弊,他提出改革设想。在保持中央集权(郡县制)框架下,扩大地方官(县令)的自主权,提高其待遇和任期,使其能真正为民办事,从而加强地方的活力与稳定性。这带有地方分权自治的萌芽色彩。

四、价值担当:身体力行与民族气节

顾炎武不仅是思想家,更是实践家和气节之士。

身体力行:他一生辗转南北,实地考察,结交志士,始终不忘复明抗清。他的学问是从脚底板走出来、关乎苍生冷暖的真学问。

民族气节:明亡后,他始终不仕清廷,坚守遗民气节,体现了儒家士大夫“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的人格风骨。

—

五、核心要义总结

理论维度 |

核心命题 |

关键概念与贡献 |

|---|---|---|

学术批判与宗旨 |

批判理学空疏,倡导”经世致用”,学术须服务于现实。 |

清谈误国、经世致用、实学 |

方法论 |

治学需”考据实证”,回归经典,博学求真以”明道救世”。 |

考据、实证、博学于文、朴学先驱 |

政治思想 |

区分”亡国”与”亡天下”,提出”天下兴亡,匹夫有责”,批判专制,主张地方分权。 |

天下观、匹夫有责、寓封建于郡县、批判专制 |

人格与实践 |

学问与气节并重,身体力行,坚守民族大义。 |

行万里路、民族气节、明道救世 |

六、思想特质与历史影响

崇实黜虚:彻底扭转了明末空疏的学风,将学术引向实事求是、关注现实的道路。

承前启后:上承东林学派“家事国事天下事,事事关心”的精神,下启清代朴学(乾嘉考据学)的兴盛,并对后世的维新派(如梁启超)和革命者产生了深远影响。

局限性:其思想仍局限于传统框架内,旨在“复古”以“救世”,未能提出全新的社会蓝图。

七、总结

总而言之,顾炎武的核心思想在于,他是一位 “空想学风的掘墓人”和“实事求是学风的奠基者” 。他教导我们,真正的学问不在于辞藻的华丽与思辨的精妙,而在于能否直面时代的痛楚,扎根于坚实的大地,并最终转化为利国利民的行动力量。

他的全部工作是对 **儒家知识分子责任**的一次深刻重申与升华。在国破家亡的背景下,他将“忠”的对象从一家一姓的君王,提升到了整个民族的文化与道德共同体(“天下”),从而喊出了“匹夫有责”的时代最强音。在这个意义上,他不仅是清代学术的开山宗师,更是一座象征著知识人风骨与担当的精神丰碑。

- Grok

- Copilot

- ChatGPT

- DeepSeek

- Gemini

- Qwen