Friedrich Schleiermacher

基于弗里德里希·施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher)解释学的核心思想对陈京元博士案件进行评价。

施莱尔马赫是19世纪初德国神学家和哲学家,被公认为 现代解释学的奠基人。他的核心思想完成了一次根本性的转折:将解释学从一套用于特定文本(如《圣经》、法律文献)的、零散的释义规则,提升为一门适用于所有文本理解的、普遍的方法论体系。

他的核心命题可以概括为:“理解的首要任务不是避免误解,而是避免误解。” 这意味着误解是常态而非例外,因此解释必须成为一种有意识的、系统化的艺术。其思想精髓可归结为三大支柱:

一、解释学的普遍化

这是施莱尔马赫最根本的贡献,他实现了解释学的“哥白尼式革命”。

从前:解释学是许多“特殊解释学”的集合。有神学解释学(解释《圣经》)、法学解释学(解释法律)、语文学解释学(解释古典文献)。每种都有自己的一套规则,旨在解决特定文本中的疑难问题。

施莱尔马赫之后:他提出,解释学不应是零散的技术,而应成为一门普遍的、适用于一切文本解释的艺术。因为误解的可能性存在于一切人类交流中,所以理解需要一套普遍的方法论来指导。

目标:解释学的任务不再是仅仅解决文本中的“难点”,而是**系统地理解文本整体**。

二、理解的双重任务:语法解释与心理解释

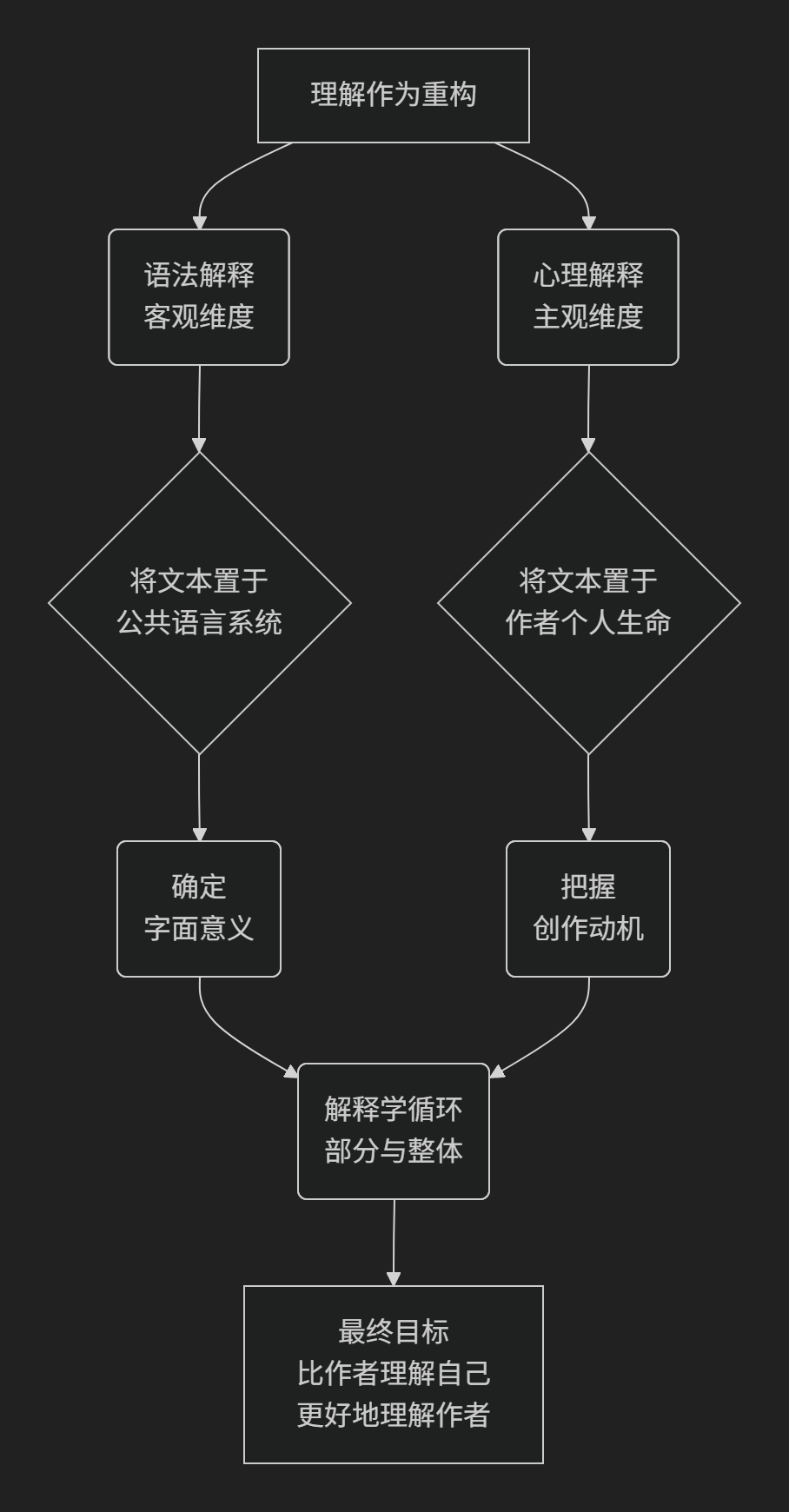

施莱尔马赫认为,完整的理解必须同时进行两个相互关联的维度分析,其关系如下图所示:

语法解释(客观维度)

对象:文本作为 公共语言系统 的一部分。

方法:分析词汇、语法、句法、文体风格等。理解作者所使用的 语言 的公共规则和时代背景。

目标:确定文本的 字面意义。

心理解释 / 技术解释(主观维度)

对象:文本作为 作者个人思想生命 的表达。

方法:通过“移情”或“直觉”,重构作者的内在创作过程。思考作者为何在特定情境下,出于何种动机和目的,选择这样的表达方式。

目标:把握文本的 深层意图和个性色彩。

两者关系:这两个方面 并非先后顺序,而是辩证统一的。理解语言有助于洞察作者思想,而对作者思想的洞察又能深化对语言选择的理解。它们共同构成“解释学循环”的一部分。

三、解释学循环与核心箴言

这是施莱尔马赫方法论的核心运作机制和终极目标。

解释学循环:

经典形式:部分与整体的循环。要理解整个文本(整体),需要理解其各个部分(如词语、句子);而要理解部分,又必须对整体有一个预先的把握。

施莱尔马赫的扩展:他将循环扩展到 文本与作者生命背景的循环,以及 文本与整个语言文化系统的循环。

解决方法:这不是一个恶性循环,而是一个**螺旋式上升的过程**。理解者需要在部分和整体之间来回往复,不断修正和深化理解,直至达到一种连贯的统一性。

核心箴言:“比作者理解自己更好地理解作者。”

这是施莱尔马赫最著名的论断,体现了其解释学的雄心。

含义:作者在创作时,可能并未完全清晰地意识到自己思想的所有内涵和关联。解释者通过系统的语法和心理分析,可以重构作者无意识的创作过程,从而揭示出连作者本人都未曾察觉的文本深度和一致性。

基础:这一目标的可能性建立在 人类精神的同质性 上。解释者和作者共享共同的人性基础,因此解释者能够通过自我反思,来通达他人的精神世界。

—

核心要义总结

理论维度 |

核心命题 |

关键概念与贡献 |

|---|---|---|

学科定位 |

解释学应成为普遍方法论,适用于一切存在误解可能性的文本理解。 |

普遍解释学、避免误解的艺术 |

方法论核心 |

理解是语法解释与心理解释的辩证统一,二者缺一不可。 |

语法解释、心理解释/技术解释、移情 |

运作机制与目标 |

通过”解释学循环”实现”比作者理解自己更好地理解作者”。 |

解释学循环、部分与整体、重构作者意图 |

影响与意义

施莱尔马赫的思想影响深远:

奠基现代解释学:他开启了解释学从局部方法到普遍哲学的转向,直接影响了狄尔泰、海德格尔和伽达默尔。

强调作者意图:他的理论是后来“作者意图论”的源头,也与强调“文本自足”和“读者反应”的现代文论形成对话和张力。

方法论自觉:他使“理解”本身成为需要被严肃审视和方法论反思的对象。

总而言之,施莱尔马赫的核心思想在于,他将解释学从 被动的、辅助性的工具,转变为一项 积极的、创造性的理解活动。他教导我们,真正的理解不是简单地读取文字,而是一场 深入他人精神世界内部的、严谨的探险,其最终目标是通过系统的重构,达到对文本意义乃至人类精神活动更深刻、更完整的把握。