西方哲学核心骨架

几大“唯”字头的理论

唯物论与 唯心论、唯实论 与 唯名论、唯理论与 经验论 等几组“唯”字头的理论是西方哲学史的核心骨架,它们之间的关系错综复杂但又充满逻辑。它们并非并列关系,而是在不同哲学层面(本体论、认识论)上,围绕不同核心问题产生的对立阵营。

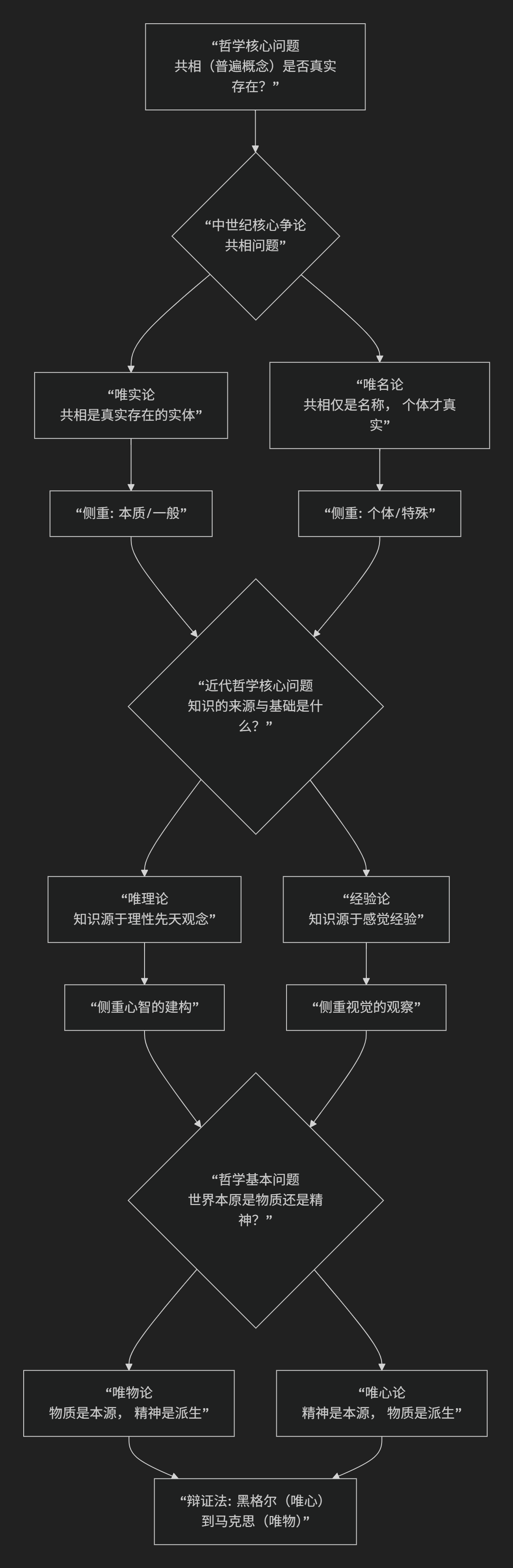

为了更直观地理解它们如何交织构成哲学史脉络,下图呈现了其核心演进逻辑:

以上图谱清晰展示了哲学史上三次重大转折,接下来我们详细解析每一组关系。

第一战场:本体论层面的争论(世界是什么?)

这个层面讨论“存在”本身的基本构成。

1. 唯物论 vs. 唯心论

这是最根本的划分,即 “哲学的基本问题” :世界的本原是物质还是精神?

唯物论:物质是第一性的,精神/意识是物质(如大脑)的产物。世界是客观存在的物质世界。

唯心论:精神是第一性的,物质世界是精神、意识或理念的产物或显现。

关系:根本对立。它们提供了关于世界本质的两种最基础的、互不相容的答案。

2. 唯实论 vs. 唯名论

这是中世纪哲学的核心争论,可以看作是唯物与唯心争论在 “共相问题” 上的一个具体表现。它问的是:普遍概念(如“人类”、“红色”)是否真实存在?

唯实论(Realism,也译“实在论”):共相是真实存在的实体。“人类”这个理念是独立于苏格拉底、柏拉图等具体个人而客观存在的本质。这通常倾向于唯心论立场(认为抽象理念是根本)。

唯名论(Nominalism):共相仅仅是名称、语词或概念,并非客观实体。真实存在的只有一个个具体的、个别的事物(如苏格拉底这个人)。这通常倾向于唯物论立场(强调具体物质个体是根本)。

关系:唯实论与唯名论之争,是唯物与唯心斗争在中世纪的一种特殊形式。

第二战场:认识论层面的争论(我们如何认识世界?)

这个层面讨论知识的来源、范围和可靠性。

3. 唯理论 vs. 经验论

这是近代哲学(17-18世纪) 的核心争论。在默认了外部世界存在(实在论)的前提下,争论知识的来源。

唯理论:强调理性是知识的主要来源。认为人类心灵中有一些先天固有的观念(如数学公理、逻辑法则),通过理性推理可以获得普遍必然的真知识。代表人物:笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨。

倾向:在本体论上往往偏向唯心论,因为“先天观念”是精神性的。

经验论:强调感觉经验是知识的唯一来源。人心如一块“白板”,所有知识都从后天经验中来。普遍必然的知识值得怀疑。代表人物:洛克、贝克莱、休谟。

倾向:在本体论上可能偏向唯物论(如洛克),但也可能通向唯心论(如贝克莱的“存在就是被感知”)。

关系:唯理论 vs. 经验论,是在认识论领域的争论,与唯物 vs. 唯心的本体论争论是不同维度的问题,但常有关联。

核心关系总结

理论 |

核心问题 |

答案倾向 |

所属层面 |

|---|---|---|---|

唯物论 vs. 唯心论 |

世界本原是什么? |

物质 / 精神 |

本体论(形而上学) |

唯实论 vs. 唯名论 |

普遍概念是否真实存在? |

是(共相实在) / 否(个别实在) |

本体论(中世纪焦点) |

唯理论 vs. 经验论 |

知识的根本来源是什么? |

理性 / 经验 |

认识论(知识论) |

错综复杂的交叉关系

一个哲学家可以同时持有不同层面的立场。例如:

笛卡尔:在认识论上是唯理论者(我思故我在);在本体论上是二元论者(心物皆实体),但更偏向唯心。

贝克莱:在认识论上是极端的经验论者(所有知识来自感觉);在本体论上却是极端的唯心论者(物是观念的集合)。

马克思:在本体论上是唯物论者;在认识论上则批判了抽象唯理论,强调实践是认识的基础。

唯名论是现代思想的重要源头。它强调个别、具体、经验,直接影响了后来的经验论和唯物主义。

德国古典哲学的调和:康德试图调和唯理论与经验论,提出“先天综合判断”,认为知识需要感性质料和理性形式相结合。黑格尔则以“绝对精神”的辩证法,将唯物与唯心、唯理与经验的内在矛盾纳入一个宏大的历史发展体系中。

总而言之

这几组“唯”字头理论,构成了西方哲学思想发展的辩证脉络:

中世纪围绕 “共相” 展开的唯实论与唯名论之争。

近代转向 “知识” 来源的唯理论与经验论之争。

而所有这些争论,都或显或隐地建立在如何回答 “世界本原” 这一最基本的唯物与唯心的立场之上。

理解它们的关系,就像拿到了一张哲学地图,能帮助你在浩瀚的思想史中清晰地定位每位哲学家的坐标。

西方哲学史二元对立结构

这种对立既是思想演进的动力,也构成了哲学史的核心脉络。我们可以从历史延续性、对应关系及思想光谱三个层面分析这一现象:

一、历史延续性:二元对立的四次范式转换

**本体论之争(古希腊-中世纪)**柏拉图的理念论(唯心论原型)与亚里士多德的实体论(唯物论雏形)奠定了形而上学的基本对立框架。中世纪唯实论者(如托马斯·阿奎那)继承柏拉图传统,认为共相具有实在性;唯名论者(如奥卡姆)则追随亚里士多德,主张共相仅是名称。这种对立本质上是关于存在本质的争论在神学语境下的延续。

**认识论之争(近代)**经验论(洛克、休谟)与唯理论(笛卡尔、莱布尼茨)的分歧可追溯至古希腊赫拉克利特与巴门尼德的对立。经验论强调感官经验为知识来源(”白板说”),唯理论则主张先天理性能力(”我思故我在”)。这种对立在康德试图调和时达到高峰,但仍未根本消解。

**方法论之争(19-20世纪)**科学主义(逻辑实证主义)与人文主义(存在主义)的对立是前两种范式在科学革命后的延伸。分析哲学继承经验论传统,强调语言分析与逻辑实证(如维特根斯坦);存在主义则延续唯心论脉络,关注个体生存境遇(如萨特)。马克思的实践哲学试图超越这种对立,提出”意识形态批判”作为新的分析框架。

价值论之争(当代) 现实主义与理想主义的冲突体现在政治哲学领域(如罗尔斯与诺齐克之争),本质上是柏拉图《理想国》中正义观辩论的现代回响。现象学(胡塞尔)与解构主义(德里达)的对抗则延续了本质主义与反本质主义的古老命题。

二、对应关系的建立与解构

纵向谱系对应

唯心论谱系:柏拉图→奥古斯丁→笛卡尔→黑格尔→存在主义

唯物论谱系:亚里士多德→托马斯·阿奎那→洛克→马克思→分析哲学 这种对应在认识论层面表现为:唯理论/先天观念论 vs 经验论/后天建构论;在本体论层面表现为理念实在论 vs 物质实体论。

横向结构关联现代哲学的对立可视为古代命题的”折叠展开”:

分析哲学-存在主义对立 ≈ 经验论-唯理论对立 ≈ 唯名论-唯实论对立

科学主义-人文主义对立 ≈ 自然哲学-伦理学对立 ≈ 逻各斯-神话对立 这种结构通过曼海姆的”意识形态分析”可被理解为不同历史条件下认知框架的再生产。

解构视角 后现代哲学(如福柯、德里达)揭示这种对立本质上是”逻各斯中心主义”的产物。海德格尔指出,二元对立源于西方形而上学将存在者与存在混淆的传统。现象学的”意向性”概念(胡塞尔)和”存在先于本质”命题(萨特)试图突破这种框架。

三、思想光谱的坐标定位

本体论轴(实在性维度)

极左端:极端唯名论(概念纯属符号)

极右端:极端唯实论(概念独立存在)

中间态:温和唯名论(概念源于经验抽象)与概念论(概念具有心理实在性)

认识论轴(知识来源维度)

经验论极:实证主义(维也纳学派)

唯理论极:先验观念论(康德)

调和点:批判实在论(波普尔)、实用主义(杜威)

方法论轴(哲学功能维度)

科学主义极:逻辑实证主义(卡尔纳普)

人文主义极:存在现象学(梅洛-庞蒂)

中介点:解释学(伽达默尔)、批判理论(哈贝马斯)

价值论轴(实践导向维度)

现实主义极:功利主义(边沁)

理想主义极:义务论(康德)

综合态:正义论(罗尔斯)、能力路径(森)

结语:对立中的辩证运动

西方哲学史的本质,正如黑格尔辩证法揭示的,是通过正题-反题-合题的螺旋上升实现思想演进。当代哲学的趋势(如具身认知、新唯物主义)正在尝试超越传统二元框架,但思想光谱的基本结构依然深刻影响着哲学话语的生成方式。这种持续的对立与调和,恰是哲学保持生命力的源泉。

西方哲学史中的一个深层结构:理性之光与存在之火之间的长久张力

一、总体脉络:哲学史的“双轨张力”

纵览西方哲学史,从古希腊到当代,可以看出两条持续交织的思想脉络:

对象化、理性化的脉络: 追求可普遍化、可证明、可逻辑化的世界解释。 → 强调“真理独立于人而存在”,世界是理性秩序的反映。 → 从柏拉图—亚里士多德到笛卡尔、康德,再到分析哲学、科学实在论。

主观化、存在化的脉络: 追求人之意义、经验与自由的世界理解。 → 强调“真理依附于人的存在方式”,世界是生命的展开。 → 从赫拉克利特、苏格拉底,到基尔凯郭尔、尼采、海德格尔,再到存在主义与人本主义。

这两条脉络不断交错:一方代表“世界的理性结构”,另一方代表“人的存在意义”。 哲学史便是一场在“理性—存在”之间的永恒震荡。

二、主要思想对立的谱系对应

下面以一种“谱系学”的方式,展示这些思想的内在关联。每一对对立都不是孤立的,而是前者向理性、客体、普遍,后者向经验、主体、个体。

历史阶段 |

理性—客体方向 |

存在—主体方向 |

对应关系说明 |

|---|---|---|---|

古希腊 |

柏拉图(理念论)亚里士多德(形而上学) |

赫拉克利特(生成论)苏格拉底(伦理自觉) |

理念 vs 经验;普遍 vs 个别 |

中世纪 |

唯实论(Realism,理念实在) |

唯名论(Nominalism,理念为名) |

普遍实在性争论 |

近代 |

笛卡尔、斯宾诺莎:理性主义(Rationalism) |

洛克、休谟:经验论(Empiricism) |

先天理性 vs 感性经验 |

德国古典哲学 |

康德—黑格尔:理性综合、理念展开 |

费尔巴哈—尼采:人性回归、生命哲学 |

理性系统 vs 生命存在 |

20世纪 |

分析哲学、逻辑实证主义、科学主义 |

存在主义、人本主义、解释学 |

语言逻辑 vs 存在意义 |

当代 |

实在论(Realism)、自然主义、AI哲学 |

建构主义(Constructivism)、现象学、人文主义 |

科学可知论 vs 人文自反性 |

可以看出,每个时代的核心问题,都以新的形式重演“世界独立性 vs 意识参与性”的矛盾。

三、思想光谱的整体结构

我们可以把整个西方思想的大体光谱想象为一条从“客体理性”到“主体存在”的连续带:

科学实在论 ←—— 理性主义 ←—— 唯物论 ←—— 分析哲学 ←—— 实证主义

│

│ 中间张力区:康德、黑格尔(理性与经验的辩证综合)

│

人文主义 ——→ 存在主义 ——→ 现象学 ——→ 解释学 ——→ 后现代主义

左端(理性极):追求世界的客观秩序、逻辑与因果,信奉科学可通达真理。 右端(存在极):追求人类经验的意义、价值与自由,怀疑理性可穷尽真实。 两端互为依存:理性若无存在之根,则成冷漠机器;存在若无理性之光,则陷于混乱主观。

四、这些对立的哲学意义

这些对立并非简单的“二选一”,而是一种文明自我反思的动力结构。 哲学史中每一次思想的“革命”,往往都是某一端对另一端的反动与补偿:

笛卡尔理性主义 → 激起 休谟怀疑论 → 导致 康德综合;

黑格尔理念史观 → 激起 费尔巴哈与尼采的人本主义;

逻辑实证主义的科学主义 → 激起 海德格尔、萨特的存在主义反叛;

当代AI与认知科学的自然主义热潮 → 同时引发 后人文主义与现象学新生。

哲学的进步并非终止于某一极端的胜利,而是靠这种对抗性的循环不断逼近“存在与真理的更深对话”。

五、结语:光谱之外的第三向度

在21世纪的思考中,越来越多哲学家试图超越这两极的二元结构,进入“关系哲学”或“生成哲学”的维度,如德勒兹、怀特海、拉图尔等。他们不再问“世界在理性中存在,还是在意识中存在”,而问:

“存在是否本身就是关系与生成的过程?”

这意味着未来的哲学可能不再是“唯物—唯心”的对抗,而是一种“关系—生成”的新范式。

西方思想谱系图

这张“西方思想谱系图”我会尽量清晰地以横向思想光谱 + 纵向时间轴的方式呈现,既体现出历史演进,又标出哲学家的思想位置。下面是ASCII字符版的简化图(若你希望,我也可随后生成图像版)。

🜂 西方思想谱系图:理性与存在的双轨光谱(从古希腊至当代)

时间 ↓

┆ ←——————————————— 理性 / 客体 / 普遍 ————————————————→ 存在 / 主体 / 个体 ┆

┆ 科学主义 实证主义 理性主义 唯物论 — 康德辩证区 — 现象学 存在主义 人文主义 ┆

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

古希腊 柏拉图(理念论)——→亚里士多德(形而上学)

│ │

│ └——赫拉克利特(生成)/苏格拉底(伦理自觉)

中世纪 托马斯·阿奎那(神学理性化)

│

├→ 唯实论(理念实在:奥卡姆等)

└→ 唯名论(概念为名:司各脱)

近代 笛卡尔 ———→ 斯宾诺莎 —→ 莱布尼茨

│ │

│ └→ 经验论方向:洛克 —→ 休谟

│

└→ 康德(先验综合) —→ 黑格尔(理念辩证法)

│

├→ 费尔巴哈(人本自然化)

└→ 尼采(生命哲学、意志主义)

19世纪 马克思(历史唯物主义)

│

├→ 实证主义:孔德 —→ 逻辑实证主义(维也纳学派)

└→ 反思线:叔本华、克尔凯郭尔(存在先于理性)

20世纪 分析哲学线:弗雷格→罗素→维特根斯坦→奎因→丹尼特→AI哲学

│

│——→ 科学实在论、自然主义、语言哲学

│

└→ 存在主义线:海德格尔→萨特→梅洛-庞蒂→加缪

│

├→ 解释学:伽达默尔→利科

├→ 现象学:胡塞尔→列维纳斯

└→ 批判理论:马尔库塞→哈贝马斯

当代 分析科学主义 ←———> 现象学人文主义

│ │

│—— 实在论:普特南、麦克道尔、拉图尔

│—— 自然主义:丹尼特、皮克尔、丘奇兰德

│

└—— 生成与关系哲学:德勒兹、怀特海、斯蒂格勒、哈曼(OOO)

↓

【未来可能的趋向:理性与存在的整合性哲学】

→ 关系本体论、生成论、后人类思想、生态哲学

🧭 读图说明

左侧(理性极):追求普遍、逻辑、科学的真理。代表:柏拉图、笛卡尔、康德、分析哲学。

右侧(存在极):追求人、生命、经验、自由的意义。代表:赫拉克利特、尼采、海德格尔、萨特。

中间地带(康德—黑格尔区):尝试理性与经验、客体与主体的辩证综合。

下方趋势线:当代哲学正从二元对立走向“生成—关系”视野,试图突破理性与存在的分裂。

🜃 进一步拓展建议

如果你愿意,我可以为你:

生成一张高分辨率图像版谱系图(清晰展示各哲学流派的位置、时间与影响线);

或者制作成可视化思维导图结构(适合出版或学术展示)。

你希望我以哪种形式生成?(A)高分辨率图像版,或(B)结构化思维导图版?