Jacques Lacan

根据雅克·拉康(Jacques Lacan)的精神分析哲学核心思想。

被誉为“法国的弗洛伊德”的拉康是20世纪最具颠覆性的思想家之一,他试图以结构语言学为工具,重读和激进化弗洛伊德的精神分析,其思想体系极其复杂晦涩。他的核心思想可以概括为:“无意识具有语言一样的结构”,并且主体是在一个由语言、符号和差异构成的“大他者”领域中,通过误认和欲望的辩证运动才得以形成的。真正的“自我”并非一个统一、自洽的实体,而是一个在想象界、象征界和实在界三个秩序的交界处不断建构和消解的产物。

拉康的核心目标是将精神分析从生物学和心理学中解放出来,将其锚定在 语言学和结构人类学 的基石上。其思想精髓建立在以下四大支柱之上:

一、核心革命:无意识像语言一样结构

这是拉康全部思想的基石,也是他对弗洛伊德最根本的改写。

批判自我心理学:拉康猛烈抨击那种将分析目标定为“强化自我”的美国自我心理学。他认为这完全背叛了弗洛伊德的发现,因为“自我是错觉的中心”,它本质上是防御性的、扭曲的。

回到弗洛伊德:他主张回到弗洛伊德发现的 无意识的革命性维度。

语言学转向:他提出著名论断:“无意识像语言一样结构”。这意味着:

无意识不是本能的混沌,而是由 能指 (语言符号)构成的网络。

无意识的运作机制(如凝缩、移置)完全对应着语言的修辞手法(如隐喻、转喻)。

症状、口误、梦境都是 无意识的语言,需要像解读文本一样进行解读。

二、主体理论:主体是由语言(大他者)言说的

拉康的主体观是对笛卡尔“我思故我在”的彻底颠覆。

“我思故我不在,我在故我不思”:拉康认为,真正的主体(无意识主体)在“我思”的透明自我出现之前就已经被语言结构所决定了。当我们用“我”这个词来指代自己时,我们已经落入了一个符号性的陷阱。

大他者:这是拉康思想中最关键的概念。大他者不是某个具体的人,而是符号秩序的场所,是语言、法律、文化、习俗的总和,是我们一出生就进入的 先于我们存在的符号世界。它是 欲望的原因和场所。

主体的异化:主体是在 大他者的领域 中并通过 大他者 才得以构成的。我们只能通过大他者(语言)来言说自己和认识自己,因此 主体本质上是分裂的、异化的。著名的公式是:“人的欲望是他者的欲望”。

三、三界理论:想象界、象征界、实在界

拉康用这三个“界”来描述人类存在的三个基本维度,它们像三环结一样相互交织。

想象界:

核心:镜像阶段与误认。婴儿(6-18个月)在镜中看到自己的统一形象,产生了一种 掌控感和完整性的幻觉,这个理想的“我”构成了自我认同的基础。但这是一个 误认,因为婴儿内在的实际体验是支离破碎的。想象界由此充满了 二元关系、形象、错觉和侵略性。

象征界:

核心:语言、法则与父亲的名义。主体通过进入语言(象征秩序)而真正形成。这个入口由 “父亲的名义” (象征性的父法)所标志,它打断了婴儿与母亲之间原始的、想象的二元关系,引入了 法则、差异和缺失。象征界是 大他者 的领域,是 欲望和律法 的领域。

实在界:

核心:不可象征化的创伤性内核。实在界是 绝对抗拒被符号化的东西,是创伤、不可能性和绝对偶然性的领域。它无法被想象,也无法被言说,但它会像 创伤性事件 一样,不断地在象征秩序中 回归,并干扰我们的现实感。它是 欲望的终极对象因(对象a) 的来源。

四、欲望理论:欲望是对永远缺失之物的渴求

拉康的欲望理论是其伦理学的核心。

需要 → 要求 → 欲望:

需要:生物性的,如饥饿、口渴,可以被满足。

要求:通过语言向他者(最初是母亲)表达的需要。但要求总包含着 对无条件的爱 的渴望,这是无法满足的。

欲望:从“要求”中减去“需要”后剩下的 无法被满足的残余。欲望不是对某个具体对象的需求,而是 对“无”的欲望,是永远指向 他者欲望 的转喻运动。

对象a:这是欲望的 成因,是那个原初失落的对象(如母亲的身体),它本身是空无的,但却是欲望机器运转的驱动力。所有具体的欲望对象(爱情、财富、知识)都是这个根本缺失的 替代品。

幻想:主体通过 幻想 来支撑欲望,幻想提供了一个场景,试图回答“他者到底想要我什么?”这个谜题,从而为欲望提供暂时的坐标。

—

核心要义总结

理论维度 |

核心命题 |

关键概念与贡献 |

|---|---|---|

无意识理论 |

“无意识具有语言一样的结构”,症状是能指的网络。 |

能指链、隐喻与转喻、回到弗洛伊德 |

主体理论 |

主体由大他者(符号秩序)言说,是分裂和异化的。 |

大他者、分裂主体、他者的欲望 |

三界理论 |

人类存在由 想象界、象征界、实在界 三个交织的秩序构成。 |

镜像阶段、误认、父亲的名义、对象a |

欲望理论 |

欲望是对永远缺失之物的渴求,由对象a驱动,在幻想中展开。 |

欲望辩证法、对象a、幻想 |

影响与挑战

拉康的思想影响深远且具挑战性:

哲学影响:深刻影响了后结构主义、女性主义、批判理论和文化研究。

精神分析实践:改变了分析的方向,从解读“自我”的防御转向聆听“无意识主体”的真理。

挑战性:其思想的晦涩性和非体系性本身是对“清晰自我”这一幻想的挑战。

总而言之,拉康的核心思想在于进行一次 主体的“去中心化”革命。他摧毁了笛卡尔以来西方哲学中自治、透明的理性主体神话,揭示出主体是在 语言、他者和欲望 的复杂网络中形成的 分裂的、被言说的存在。他的工作是对人类自恋的第三次重大打击(继哥白尼、达尔文、弗洛伊德之后),迫使我们去思考:我们以为的“我”,或许只是一个由语言编织的、精巧而必要的错觉。

拉康的思想不属于传统意义上的“心灵哲学”,甚至是对其根本前提的彻底颠覆和挑战。

为了更好地理解这一点,我们需要厘清“心灵哲学”的定义,并将其与拉康的核心计划进行对比。

什么是传统“心灵哲学”?

心灵哲学主要是英美分析哲学传统下的一个分支,它关注的是 心灵的本质、状态及其与身体(尤其是大脑)的关系。它的典型问题包括:

心身问题:心灵与身体是如何相互作用的?

意识问题:什么是意识?它是如何从大脑活动中产生的?

意向性:心理状态(如信念、欲望)是如何“关于”或“指向”外部世界的?

他心问题:我们如何知道他人也拥有心灵?

心灵哲学通常预设了一个 内在的、私人的、可被科学研究的“心灵”或“意识”作为其研究对象,并试图通过逻辑分析、思想实验或借助认知科学、神经科学的发现来解答上述问题。

为什么拉康的思想不属于此列?

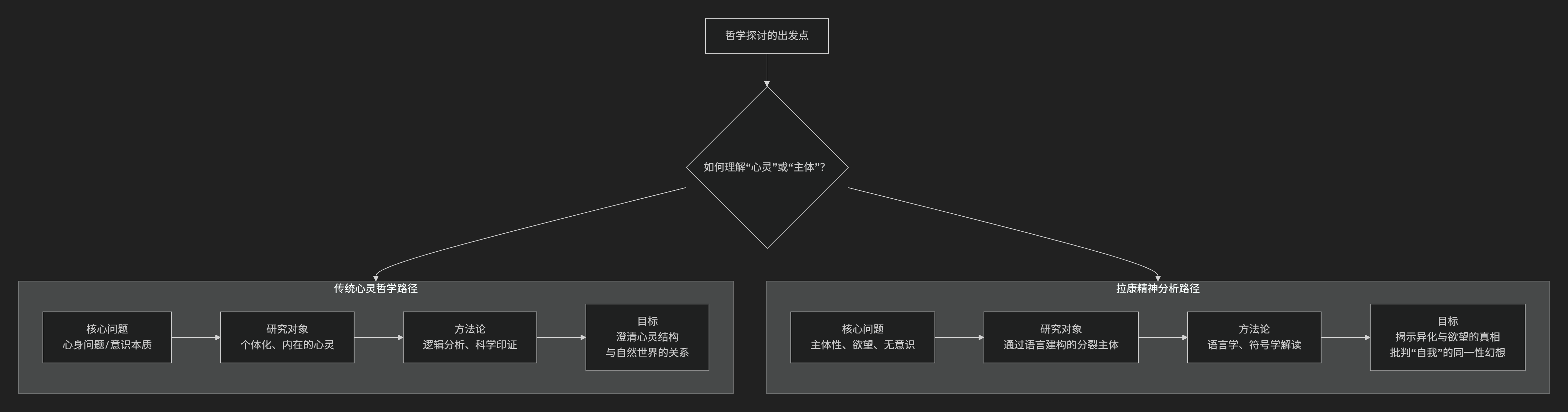

拉康的整个理论规划与心灵哲学的预设和目标几乎是背道而驰的。下图清晰地展示了二者在核心问题、研究对象和方法论上的根本分歧:

如上图所示,两者的分歧是根本性的:

核心问题不同:

心灵哲学:关注“心灵是什么?”(一个本体论问题)。

拉康:关注“主体是如何构成的?”(一个发生学和解构性问题)。他关心的是欲望、无意识、他者性,而非意识的结构。

对“自我”的态度截然相反:

心灵哲学:通常将“自我”或“心灵”作为一个有待分析和解释的给定实体。

拉康:认为“自我”是一个误认的产物,是在“镜像阶段”通过对外部形象的认同而形成的 幻想性统一体。真正的核心是 分裂的主体 和 无意识。

研究方法的根本差异:

心灵哲学:追求清晰的定义、逻辑论证和(可能的)科学印证。

拉康:采用 解释学 和 符号学 的方法,将症状、梦、口误等视为需要解读的 文本。他的方法是 阐释性的,而非科学证明性的。

对语言的角色理解不同:

心灵哲学:语言是表达内在心理状态的工具。

拉康:语言是 构成主体的基本维度。他的核心论点是“无意识像语言一样结构”,并且主体是在“大他者”(符号秩序)的领域中被构成的。不是我在说话,而是“话在说我”。

拉康的思想属于什么?

拉康的思想更准确地属于:

(后)结构主义哲学:他深受索绪尔结构语言学的影响,关注符号系统如何先于并构成个体。

精神分析哲学:他将弗洛伊德的发现哲学化,并将其与语言学、人类学、数学等结合起来,形成一套关于主体性的独特理论。

批判理论:他的工作旨在 祛魅,揭露我们关于自我、自主性和理性的常识观念其实是建立在误认和压抑之上的。

因此,拉康的哲学不仅不属于心灵哲学,它实际上是对心灵哲学所依赖的“内在心灵”、“统一自我”等概念的激进批判。 他将探讨的焦点从“内在的心灵空间”转移到了“主体在语言和他者场域中的构成过程”。

如果说心灵哲学试图绘制一幅“心灵地图”,那么拉康则致力于证明,这张地图所依据的“领土”(统一的自我)本身就是一个海市蜃楼。他的工作揭示了主体性中无法被地图化的、异质性的真相——无意识。这正是拉康思想的革命性和挑战性所在。