Roland Barthes

基于罗兰·巴尔特(Roland Barthes)哲学核心思想对陈京元博士案件进行评价。

罗兰·巴尔特是20世纪下半叶法国最具原创性和影响力的思想家之一,他横跨结构主义与后结构主义,其思想难以简单归类。他的核心思想可以概括为:将语言学模型(尤其是符号学)创造性地应用于分析广泛的文化现象(从文学、时尚到广告、神话),致力于揭示潜藏在看似“自然”和“天真”的表象之下的意识形态运作机制,并最终将意义的生产权和解释权从“作者”手中解放出来,交还给“读者”和“文本”本身。

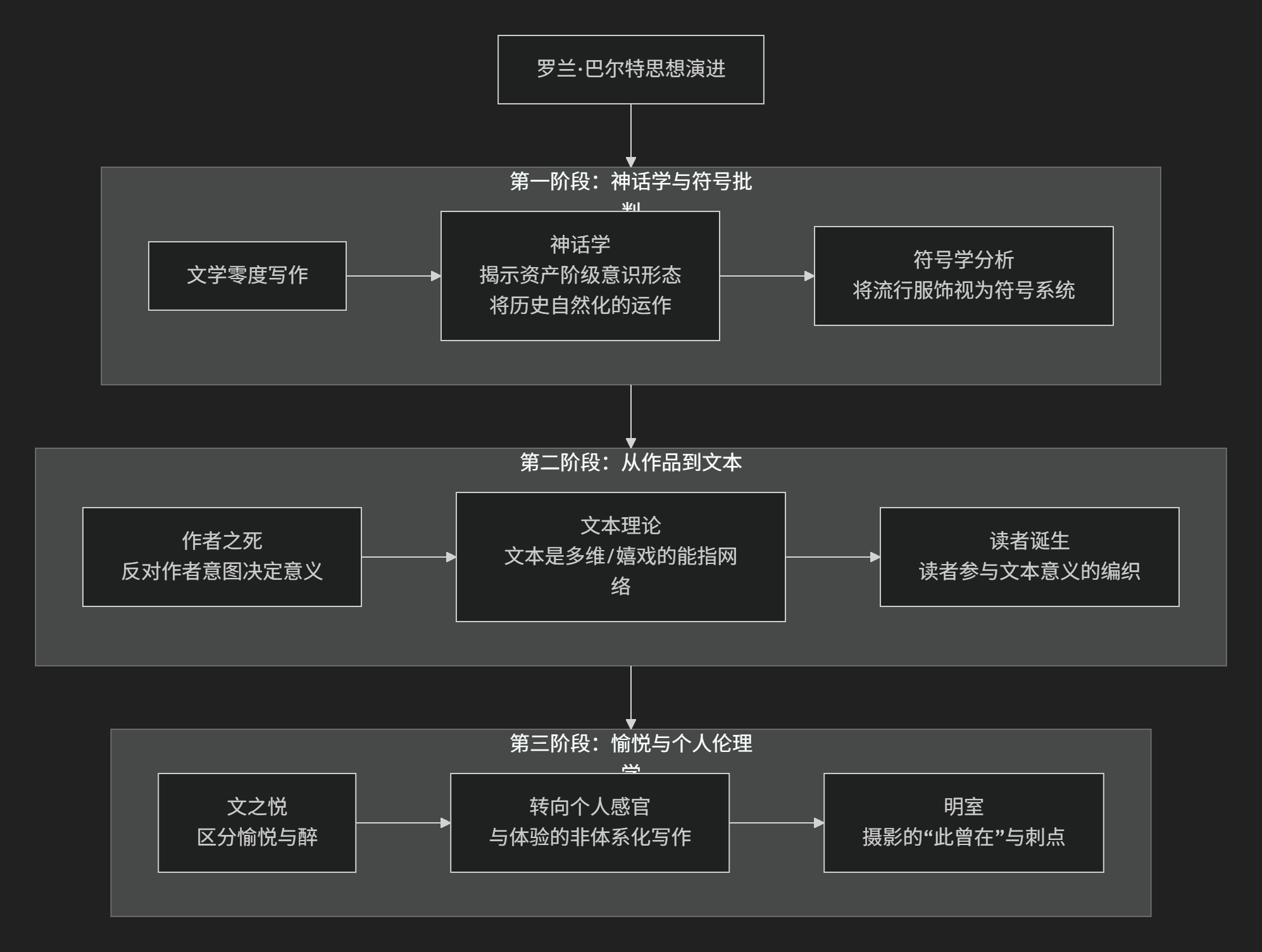

巴尔特的思想极具魅力且充满流动性,其核心发展可梳理为三个主要阶段,其演进过程如下图所示:

第一阶段:神话学与符号批判(结构主义符号学时期)

此阶段,巴尔特深受索绪尔语言学的影响,致力于用符号学方法解码日常文化。

核心著作:《神话学》、《符号学要素》

核心命题:我们的日常生活充满了被“自然化”的“神话”,其功能是将 历史的、文化的、特定阶级的价值观伪装成永恒的、普世的、自然的真理。

关键操作:神话作为二级符号系统

一级系统(语言系统):能指(声音-形象) + 所指(概念) = 符号 (如单词“玫瑰”)。

二级系统(神话系统):一级系统中的 符号 整体,成为二级系统的 能指,这个能指指向一个新的、意识形态的 所指 (如“激情”)。

著名例子:《巴黎竞赛》杂志封面上,一个黑人士兵向法国国旗敬礼。一级意义是“一个士兵在敬礼”。但神话系统将其转化为一个能指,所指是“法兰西帝国是一个没有种族歧视的伟大帝国”,从而 将殖民主义的历史现实自然化为一种爱国主义的崇高形象。

目标:通过这种解码,巴尔特旨在 揭露资产阶级意识形态如何悄无声息地渗透并塑造我们的常识。

第二阶段:从“作品”到“文本”(后结构主义转折)

20世纪60年代末,巴尔特的思想发生决定性转折,从寻找固定结构转向拥抱意义的多元和游戏。

核心著作:《作者之死》、《S/Z》

核心命题:“作者”的权威死亡了,意义的生产中心从作者转移到了读者和文本本身的游戏。

“作者之死”:他反对传统的文学批评将“作者”的意图视为文本意义的最终权威。文本一旦完成,作者就“死亡”了, 意义由语言本身和读者的参与来决定。

“作品” vs “文本”:

作品:是 完成的、稳定的、像一颗果实 一样可以被消费的物品。意义是封闭的。

文本:是 一个方法论的领域、一个能指的编织过程。它永远是 未完成的、开放的、多维的,像一颗洋葱,只有层层包裹,没有核心。

可读文本 vs 可写文本:

可读文本:让读者成为被动的 消费者,意义是预设好的。

可写文本:邀请读者成为积极的 生产者,参与到意义的创造中,从中获得写作的狂喜(愉悦/Jouissance)。

第三阶段:愉悦、身体与个人伦理学

晚期,巴尔特越来越关注阅读和写作中身体的、感官的、非理性的体验。

核心著作:《恋人絮语》、《明室》

核心命题:文本的价值在于它能带给读者一种独特的、感官的、甚至是越轨的 愉悦。

愉悦:他区分了两种体验:

愉悦:一种舒适的、与文化相一致的、可被言说的快乐。

醉:一种更极致的、近乎失语的、身体性的、打破主体界限的狂喜。

《明室》与摄影:这是他最个人化、最动人的作品。他提出了两个关键概念来分析摄影的本质:

意趣:照片中可被清晰描述的文化和象征意义。

刺点:照片中某个偶然的、未被意图的细节(如一双鞋、一个表情)像针一样 刺伤 观者,激起一种个人的、难以言喻的、直接的情感震动。 刺点揭示了摄影的本质:“此曾在”,即对已逝时光的无可辩驳的见证,从而引发关于死亡和记忆的深刻思考。

—

核心要义总结

思想阶段 |

核心命题 |

关键概念与贡献 |

|---|---|---|

神话学与符号批判 |

文化神话将历史自然化,以服务特定意识形态。 |

神话作为二级符号系统、资产阶级意识形态自然化、符号学分析 |

从作品到文本 |

“作者之死”,意义在于 读者对”可写文本”的主动生产。 |

作者之死、作品 vs 文本、可读文本 vs 可写文本、愉悦 |

愉悦与个人伦理学 |

文本的价值在于其引发的 身体性”愉悦” 和 个人情感的”刺点”。 |

愉悦 vs 醉、意趣 vs 刺点、此曾在 |

思想特质与影响

文体大师:巴尔特本人就是其理论的实践者,其写作兼具理论深度与文学美感,充满隐喻和智慧。

批判的武器:他将符号学从一门精密的科学,转变为一种 批判日常文化意识形态的尖锐武器。

解放读者:他的“作者之死”和“文本理论”极大地解放了文学批评和阅读实践,为接受美学、读者反应批评等理论奠定了基础。

广泛影响:其思想深刻影响了文化研究、媒体研究、文学理论、电影研究、时尚理论等领域。

总而言之,罗兰·巴尔特的核心思想在于,他是一位 意义的侦探和享乐者。他教导我们, 没有什么意义是天然的,一切皆是建构; 没有谁是意义的绝对主人,每个人都可以是意义的创造者。他的全部工作是一场持续的、优雅的邀请:邀请我们以怀疑的眼光去 解码 我们周围的文化符号,并以一种感官的、游戏的、充满愉悦的态度去 编织 属于我们自己的文本和生命体验。