F. R. Ankersmit

基于弗兰克·安克斯密特(F. R. Ankersmit)历史哲学核心思想

弗兰克·安克斯密特是当代最富原创性和挑战性的历史哲学家之一,他的思想深刻塑造了后现代历史学的面貌。其核心思想可以概括为:一场从认识论到美学的“语言学转向”,其核心主张是,历史学家的首要产品不是对过去的解释,而是对过去的“表现”;历史的真谛不在于与事实的符合,而在于语言叙事的创造;历史的最终价值,或许不在于提供知识,而在于提供一种疏离又崇高的“历史经验”。

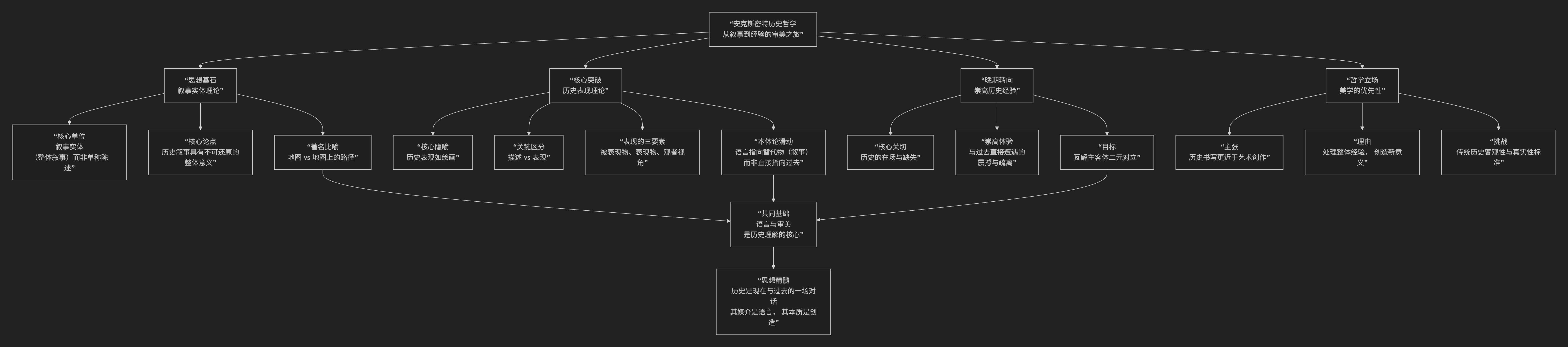

安克斯密特的思想极具颠覆性,其发展脉络与核心架构可以通过下图清晰地展现:

以下,我们将沿此逻辑脉络,深入解析安克斯密特历史哲学的核心要义。

一、思想基石:叙事实体理论

安克斯密特的学术起点是对分析历史哲学的不满。他反对将历史学的真实性建立在单个陈述(如“路易十四死于1715年”)与事实的符合之上。

核心单位:历史学的基本单位不是 单称陈述,而是 叙事实体 ——即由大量陈述构成的、作为一个 有机整体 的历史叙事(如关于“法国大革命”的整本书或整章)。

核心论点:叙事实体的意义是不可还原的。整体叙事的意义大于其各部分陈述意义的总和。你不能通过验证每一个句子的真假来验证整个叙事的真实性。叙事的价值在于它提供了一个 独特的、连贯的视角 来理解过去。

著名比喻:单称陈述好比地图上 一个个孤立的地点,而叙事实体则是将这些点连接起来的 路径。路径本身提供了方向和意义,这是孤立的点所不具备的。

二、核心突破:历史表现理论

这是安克斯密特最著名的贡献,他将历史书写类比为艺术表现(尤其是绘画)。

核心隐喻:历史学家如同 画家,过去本身(历史实在)如同 被画的风景,而历史著作(文本)就是完成的 画作。

描述 vs. 表现:

描述:针对个别事实(如“这张桌子是方的”)。语言是 透明的,直接指向对象。

表现:针对作为一个整体的、复杂的过去(如“文艺复兴”)。语言是 不透明的,它创造了一个 替代物 (即叙事文本)来“替代”无法直接触及的过去。

表现的三要素:

被表现物:过去本身(历史实在),它是 缺失的、无法直接触及的。

表现物:历史文本(叙事),它是 在场的、可阅读的。

观者视角:表现总是从一个 特定的观点 出发,它不是中立的镜像。

本体论滑动:历史学中,指称发生了滑动——语言不再直接指向过去本身,而是指向历史学家创造的 叙事实体。我们通过这个文本来“观看”过去。

结论:因此,历史著作的好坏,不能简单地用“真/假”来判断,而更应用 恰当、深刻、富有启发性 等审美和解释学标准来衡量。不同的历史表现,如同从不同角度画同一座山的不同画作,它们可能同样有效,但提供了不同的“真相”。

三、晚期转向:崇高历史经验

晚年,安克斯密特的思想发生了“美学转向”之后的“经验转向”,从关注语言表现转向关注语言之前的、直接的 历史经验。

核心关切:在语言和叙事 之前,我们与过去是否有更直接、更震撼的遭遇?

崇高历史经验:他借用伯克和康德的“崇高”概念,指一种 失去自我与对象边界的、令人震撼的体验。当面对一件历史遗迹(如奥斯维辛集中营的废墟)时,我们可能会产生一种无法用语言完全表达的、直接的、痛苦的共鸣。这种经验 瓦解了主客体之间的现代二元对立。

目标:安克斯密特希望通过“崇高历史经验”的概念,恢复历史研究中被语言哲学所遮蔽的 直接性和情感强度,将历史学从“意义”的追求拉回到对“实在”的创伤性体验。

四、哲学立场:美学的优先性

安克斯密特始终坚持,历史学在本质上更接近于艺术而非科学。

理由:因为历史学处理的是 整体的、复杂的、无法直接观察的对象 ( 如“冷战”)。它必须通过 叙事结构、隐喻、修辞 来赋予过去以形式和意义,这与小说家或画家的创作行为并无本质区别。

挑战:这直接挑战了传统历史学追求的“客观性”理想。他认为,历史学的价值不在于提供关于过去的“唯一正确”版本,而在于提供 多元的、相互竞争的视角和解释,从而丰富我们对人性的理解。

五、核心要义总结

理论维度 |

核心命题 |

关键概念与贡献 |

|---|---|---|

叙事理论 |

历史学的基本单位是”叙事实体”,其整体意义不可还原为单称陈述。 |

叙事实体、整体论、路径比喻 |

表现理论 |

历史著作是对过去的”表现”,如同画作是对风景的表现,具有建构性和视角性。 |

历史表现、描述/表现区分、替代理论、本体论滑动 |

经验理论 |

在语言之外,存在一种直接的”崇高历史经验”,能瓦解主客二分。 |

崇高历史经验、创伤性在场、主客体融合 |

学科定位 |

历史学本质上是审美的和解释的,更近于艺术而非科学。 |

美学优先性、多元视角、解释的丰富性 |

六、思想特质与影响

颠覆性:安克斯米特动摇了历史学基于“事实相符”的传统真理观,将历史哲学的关注点从“认识论”转向了“语言哲学”和“美学”。

争议性:批评者认为他的理论过于强调语言和叙事,可能导致历史相对主义,使历史写作失去客观标准,沦为“怎么都行”的文学创作。

深远影响:他与海登·怀特共同引领了历史哲学的“叙事主义转向”,深刻影响了文学理论、文化研究和美学等领域。

七、总结

总而言之,安克斯密特的核心思想在于,他是一位 “历史的美学鉴赏家”和“语言的炼金术士” 。他教导我们,历史并非埋藏在地下等待发掘的化石,而是历史学家用语言的彩釉在现在的画布上精心烧制的一件瓷器。我们无法直接触摸过去,但可以通过欣赏这些风格各异的瓷器,来感受历史的质感、温度和深度。

他的全部工作是对 历史书写本性 的一次极其深刻的揭示。在后现代语境下,他让我们意识到,历史研究最迷人的地方,或许不在于它所能提供的确定答案,而在于它所激发的无尽解释和体验的可能。在这个意义上,安克斯密特不仅是历史哲学家,更是一位思想的诗人。

- Grok

- 基于弗兰克·安克斯密特(F. R. Ankersmit)历史与哲学核心思想的陈京元“寻衅滋事罪”案分析评论

- An Analysis of the Chen Jingyuan “Picking Quarrels and Provoking Trouble” Case Based on F. R. Ankersmit’s Core Ideas in History and Philosophy

- 一、安克斯密特历史哲学核心思想概述:叙事建构与历史经验

- I. Overview of Ankersmit’s Core Ideas in Historical Philosophy: Narrative Construction and Historical Experience

- 二、以安克斯密特历史哲学核心思想评析本案

- II. Analysis of the Case Based on Ankersmit’s Core Ideas in Historical Philosophy

- 三、结语:重振叙事多元,推动历史新生

- III. Conclusion: Reviving Narrative Plurality for History’s Rebirth

- Copilot

- ChatGPT

- DeepSeek

- Gemini

- Qwen