Hermeneutics

基于解释学(Hermeneutics)理论视角。

解释学是一门关于 理解、解释和意义 的哲学学科。其核心思想经历了从 方法论 (如何正确解释文本)到 认识论 (理解如何成为可能),再到 本体论 (理解是人的基本存在方式)的根本性转变。

其核心思想可以概括为:“理解”不是主体认识客体的方法,而是人存在于世的基本方式。理解具有历史性、语言性和实践性,总是发生在特定的“前见”和“视域”中,并通过“解释学循环”实现“视域融合”。

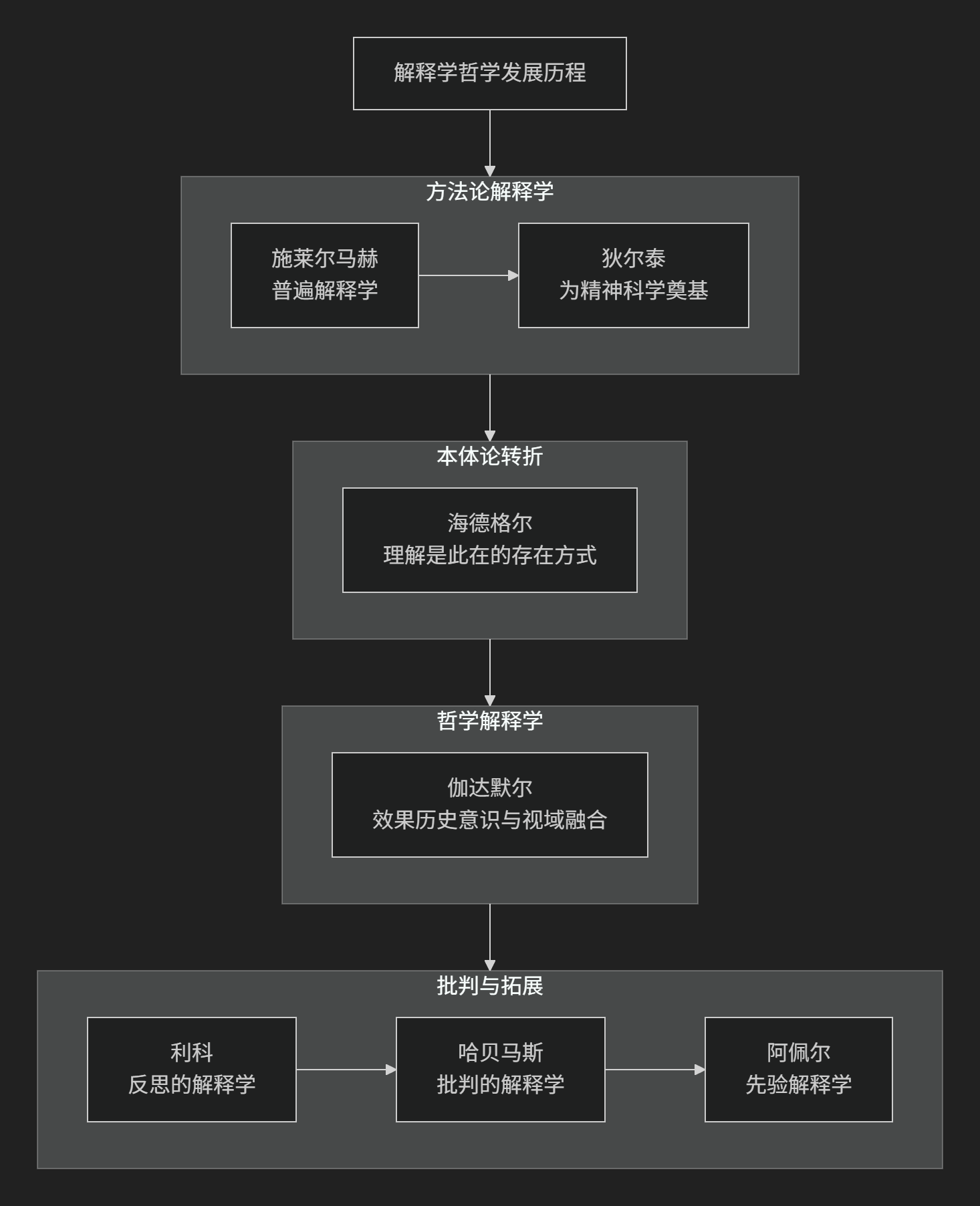

以下流程图清晰地展示了解释学发展的主要阶段、核心转折及代表人物:

解释学核心思想的演变

一、方法论解释学:追寻客观意义

早期解释学旨在为文本解释(尤其是《圣经》和古典文献)建立一套普遍规则,以消除误解,获得客观意义。

核心关切:如何正确理解文本的作者原意?

代表人物与思想:

-

普遍解释学:解释学不应只是特定领域的技巧,而应是适用于一切文本理解的普遍方法论。

核心命题:“比作者理解他自己更好地理解作者。” 理解的关键在于通过语法解释(语言规则)和心理解释(重构作者创作过程)的循环,把握作者自己都可能未意识到的深层意图。

威廉·狄尔泰 :

为“精神科学”奠基:深受自然科学方法论挑战,狄尔泰试图为人文科学(历史、艺术、哲学)找到独特的方法论基础。

核心命题:“我们说明自然,但我们理解生命。” 自然需要因果“说明”,而人的生命表达(文本、行动、艺术)则需要“理解”。

方法:通过“移情”和“重新体验”,理解者进入他人的生命体验,从而获得客观知识。

-

二、本体论转折:理解是存在的方式

这一转折由海德格尔发起,将解释学从方法论提升为哲学的核心。

核心关切:“理解”如何先于主客二分,构成人之为人的根本?

代表人物与思想:

马丁·海德格尔 :

理解是此在的存在方式:人(此在)不是先存在然后去理解,人本质上就是一种 理解着的存在。理解是我们与世界打交道的基本方式,它先于任何理论反思。

前结构:任何理解都必然基于我们已有的“前有”、“前见”和“前概念”。我们总是带着“先入之见”去理解,而非从零开始。

三、哲学解释学:历史与对话中的理解

伽达默尔在海德格尔基础上,系统构建了现代哲学解释学。

核心关切:在历史中,理解如何实际发生?

代表人物与思想:

-

效果历史意识:我们始终处于历史的影响之下,真正的理解是意识到这种影响,而非试图摆脱它。理解是历史本身的运动的一部分。

视域融合:理解不是主体侵入客体,而是 理解者的当下视域与文本的历史视域相互融合,形成一个全新的、更广阔的视域。

对话模式:理解如同对话,我们向文本提问,文本也向我们提问,在问答中真理得以显现。

-

四、批判与反思:解释学的多元发展

伽达默尔之后,解释学向多个方向拓展,与其他思想传统碰撞。

核心关切:理解是否隐含权力与意识形态?如何保证解释的正当性?

代表人物与思想:

—

核心要义总结

发展阶段 |

核心命题 |

关键概念 |

|---|---|---|

方法论解释学 |

理解是追寻作者原意或客观精神的方法,旨在消除误解。 |

作者意图、心理重构、移情、生命表达 |

本体论转折 |

理解是此在在世存在的基本方式,先于主客二分。 |

此在、前结构、在世存在 |

哲学解释学 |

理解是效果历史事件中的视域融合,以对话模式进行。 |

效果历史、视域融合、问答逻辑、实践智慧 |

批判与反思 |

理解需批判意识形态扭曲,并通过叙事与反思建构自我。 |

意识形态批判、叙事身份、反思性、交往理性 |

总结

总而言之,解释学的核心思想从 “如何正确解读文本” 这一具体问题出发,最终发展为对 “人如何理解自身和世界” 这一根本哲学问题的深刻探索。它揭示了我们作为历史性的、语言性的存在,其理解活动永远是 开放的、创造性的、处于无尽对话之中 的。这一思想彻底改变了我们对知识、真理和理性的传统看法,使其成为20世纪以来最具影响力的哲学思潮之一。

西方哲学常识

[现象学、存在主义和解释学] [解释学与其它学派]