道德

道德哲学分支。

一、核心定义

道德哲学,也称为 伦理学,是哲学的一个核心分支。它系统地研究、批判和分析关于 对与错、善与恶、价值、责任、正义和美好生活 等根本性问题的观念。

简单来说,它不满足于简单地知道“撒谎是错误的”,而是要追问:

为什么 撒谎是错误的?

判断对错的 标准是什么 ?

“错误”这个 词到底是什么意思 ?

我们 如何知道 一个行为是错误的?

二、道德哲学的主要分支

为了回答这些不同层面的问题,道德哲学通常分为三个主要领域,我们可以用一个生动的比喻来理解它们:

想象一下,道德哲学就像医学。

元伦理学 是研究“医学本身”的学科:什么是健康?什么是疾病?这些概念是客观存在的吗?

规范伦理学 是“临床医学”:它提供具体的诊断标准和治疗方案(即道德原则),告诉我们如何判断一个行为是“健康”(道德)还是“疾病”(不道德),以及如何变得“健康”。

应用伦理学 是“专科门诊”:它将医学理论和原则应用到具体的病例(即现实道德困境)中,如心脏病科、神经科等。

下面我们来详细看看这三个分支:

(一)元伦理学: “道德的物理学”

元伦理学是道德哲学的基础科学。它不直接指导行为,而是退后一步,分析道德话语和道德事实本身的 性质。

它研究的问题包括:

道德语言的意义:当我们说“杀人是错误的”,我们是在陈述一个客观事实(像说“雪是白的”),还是在表达主观情感(像说“菠菜真难吃”)?

道德真理是否存在:是否存在客观的、不依赖于人类意见的道德真理?还是说道德只是相对的,因文化或个人而异?

道德与动机:认为“应该做某事”是否会必然产生去做这件事的动机?

主要理论:道德实在论、道德反实在论、情感主义、相对主义等。

(二) 规范伦理学: “道德的指南针”

这是大多数人最熟悉的道德哲学部分。它旨在 建立一套普遍的道德标准或原则体系,用以指导我们的行为,判断对错。

它回答的核心问题是:“我们应该如何生活?”或“什么行为是道德的?”

三大主流理论:

义务论

核心思想:行为对错取决于行为本身是否符合某种 义务或道德规则,而非行为后果。这些规则是普遍、绝对的。

关键概念: 义务、规则、权利、可普遍化。

著名代表:

后果主义

核心思想:行为对错完全取决于其 产生的后果。道德上正确的行为是能在所有可选方案中产生 最好结果 的行为。

关键概念:效用、福利、最大化、结果。

著名代表:

功利主义 (后果主义最主要分支):主张追求“最大多数人的最大幸福”。

杰里米·边沁 :经典功利主义,快乐主义,量化计算。

约翰·斯图亚特·密尔 :区分高级快乐和低级快乐。

彼得·辛格 :偏好功利主义,将道德关怀扩展到动物。

德性伦理学

核心思想:道德的核心不是“我应当做什么?”,而是“我应当成为什么样的人?” 关注行为者的 品格和道德品质 (即德性)。正确的行为是一个有德性的人在该情境下会做出的行为。

关键概念: 德性/美德、品格、幸福、实践智慧。

著名代表:

亚里士多德 :德性是实现人生“繁荣”或“幸福”的卓越品格特质,在于找到“中庸之道”。

阿拉斯代尔·麦金泰尔 :现代德性伦理学的复兴者,强调德性在传统和社群背景下的实践。

(三)应用伦理学:“道德的手术刀”

应用伦理学是将元伦理学和规范伦理学的理论, 应用于具体的、现实的道德难题 上。

它研究的问题包括:

生命伦理学:堕胎、安乐死、基因编辑是否道德?

环境伦理学:我们对动物和自然环境有何责任?

商业伦理学:企业的社会责任是什么?什么是公平贸易?

社会正义:如何构建一个公平的社会?平等意味着什么?

核心分支和流派对比一览表

流派 |

核心问题 |

判断标准 |

关键词 |

代表性思想家 |

|---|---|---|---|---|

义务论 |

我应当遵循什么规则? |

行为本身的正当性(义务) |

义务、权利、普遍法则 |

|

后果主义 |

如何实现最好的结果? |

行为的后果(效用) |

效用、福利、最大化 |

|

德性伦理学 |

我应该成为什么样的人? |

行为者的品格(德性) |

美德、品格、幸福 |

|

元伦理学 |

“对错”意味着什么? |

道德语言和事实的本质 |

客观性、相对性、情感 |

总结:

总而言之,道德哲学的主要流派提供了一个丰富的思想工具箱,帮助我们以不同的视角审视道德问题:

义务论 要求我们 恪守原则。

后果主义 要求我们 权衡结果。

德性伦理学 要求我们 修养品格。

元伦理学 则提醒我们 反思道德概念本身的基础。

这些流派并非总是互斥,现代道德哲学的发展往往致力于调和它们之间的张力,以应对日益复杂的伦理挑战。

三、 道德哲学与法律的关系

道德哲学(伦理学)与法律的关系是法哲学的核心议题,两者既紧密交织,又存在关键区别。它们共同塑造了社会规范,但从不同角度发挥作用。

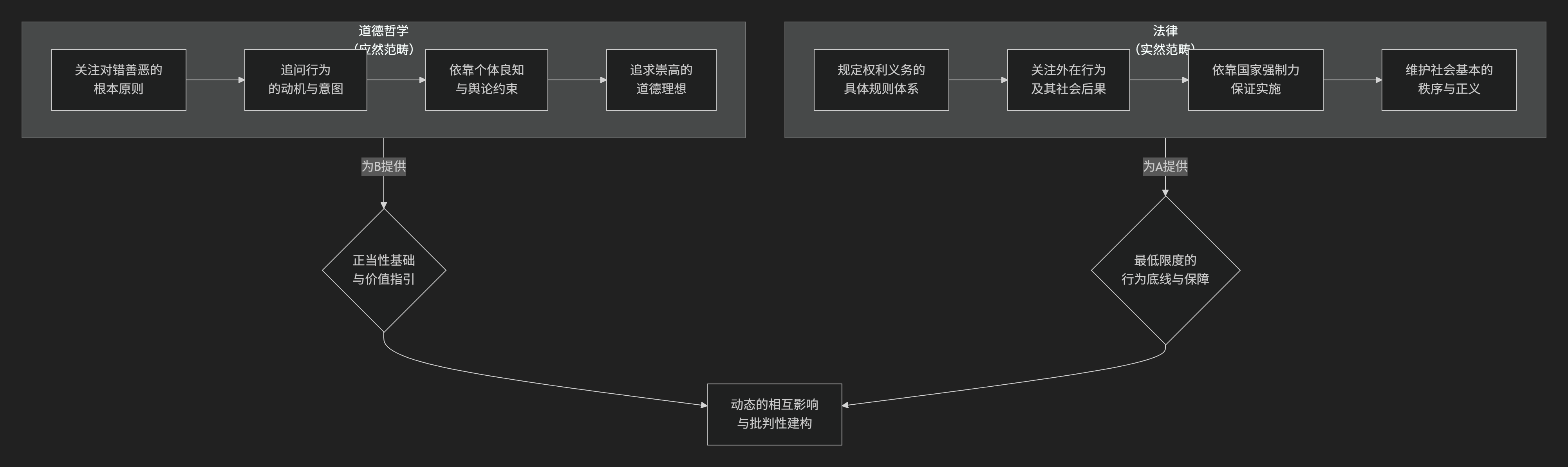

以下是一张概括两者核心关系的示意图:

上图清晰地展示了道德哲学与法律之间 对立统一、相辅相成 的复杂关系。我们可以从“对立”和“统一”两个维度来深入理解。

对立与分工:为何两者不可或缺?

图中的左右两部分首先体现的是它们的区别与分工,这解释了为什么一个社会既需要道德,也需要法律。

范畴不同:道德属于“应然”范畴,关注世界“应该”怎样;而法律属于“实然”范畴,规定社会“实际”的运行规则。

关注点不同:道德追问行为的动机是否善良(“好心办坏事”可能道德上可谅),而法律主要关注行为的外在后果和是否符合规则(“好心办坏事”也可能需承担法律责任)。

约束力不同:道德依靠 内在约束 (良心谴责)和 社会软约束 (舆论压力),而法律依靠 国家强制力 (警察、法庭、监狱)这一外在的、强大的硬约束。

标准不同:道德鼓励人做“好人”,追求崇高;法律要求人不做“坏人”,设定行为底线。法律是“最低限度的道德”。

统一与互动:如何相互影响?

图中的中间部分则体现了它们的统一与互动,展示了二者如何共同维系一个健康的社会。

道德是法律的“指南针”与“基石”

提供价值基础:法律的正当性(为什么我们要服从法律?)最终源于道德。例如,“法律面前人人平等”这一法律原则,其根基是道德哲学中的“人格平等”和“正义”观念。

引导法律演进:社会道德的变迁往往会推动法律改革。例如,随着动物保护意识的提升(道德观念变化),许多国家出台了更严格的动物福利法。

法律是道德的“脚手架”与“底线”

将道德制度化:法律将社会最基本的、最共识性的道德准则(如不得杀人、不得偷窃)明确为规则,并用强制力保障其实施,为道德秩序提供了稳定性。

维护道德环境:通过惩罚严重的不道德行为(如欺诈、暴力),法律维护了一个有序的社会环境,使得人们能够更安全地践行道德生活。

当道德与法律冲突时:经典的“公民不服从”难题

两者的关系并非总是和谐的,最深刻的哲学问题正源于此冲突。当一个法律被普遍认为是 不公正的(即严重违背道德) 时,该怎么办?

自然法学派 (如 富勒 )倾向于认为:“恶法非法”。严重不道德的法律丧失了作为法律的资格,公民有权甚至有权利用不服从。

法律实证主义 (如 哈特 )则主张:“恶法亦法”。应区分“法律是什么”和“法律应该是什么”。即使法律不道德,它依然是法律,但我们可以通过道德批判去修改它。

历史上的例子(如种族隔离法、纳粹法律)表明,当法律严重背离基本道德时,公民基于良知的 非暴力反抗(公民不服从) (如 亨利·大卫·梭罗 、 马丁·路德·金 )往往是推动法律向更公正方向变革的重要力量。

总之,道德哲学与法律的关系可以概括为:

道德是法律的精神内核,为其提供 正当性来源和价值指引。

法律是道德的刚性外壳,为其提供 底线保障和制度支撑。

二者是一种 动态的、批判性的共生关系:道德批判推动法律进步,法律框定道德实践的边界。一个理想的社会,其法律应当反映并保障基本的道德价值,同时其道德观念也应不断审视和推动法律的完善。

四、为什么道德哲学重要?

道德哲学的重要性不在于提供一本有标准答案的“人生指南”,而在于:

培养批判性思维:它迫使我们审视那些被视为理所当然的道德观念,检查其逻辑和基础。

做出更合理的决策:在面对复杂道德困境时(如电车难题、隐私与安全的冲突),它提供清晰的思考框架,帮助我们做出更明智、更一致的选择。

理解社会分歧:许多社会争论(如关于堕胎、死刑的争论)本质上是不同道德框架之间的冲突。学习道德哲学有助于理解对立方的深层逻辑,从而进行更有建设性的对话。

过上有反思的生活:它鼓励我们过一种经过审视的生活,思考生命的价值和意义,而不是简单地随波逐流。

总而言之,道德哲学是人类对“如何共同生活”这一根本问题的理性探索。它试图为我们的是非观念寻找坚实的基石,并为我们应对复杂的道德世界提供思考的工具。